los cuidados paliativos pediátricos intentan dar una respuesta profesional, científica y humana a las necesidades del paciente pediátrico en fase terminal, siendo el control del dolor uno de sus pilares fundamentales. Esta revisión sistemática analiza los aspectos éticos implicados en el manejo del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal, tomando como referencia los principios fundamentales de la bioética clínica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Material y métodosse realizó una revisión sistemática siguiendo las directrices de las guías PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se incluyeron estudios originales, cualitativos o cuantitativos, publicados entre 2010 y 2024 en inglés o en español, que abordaran el manejo del dolor en cuidados paliativos pediátricos desde una perspectiva ética. Las bases de datos consultadas fueron PubMed, Scopus y Web of Science. La calidad metodológica se evaluó mediante la herramienta MMAT (Mixed Methods Appraisal Tool).

Resultadosse seleccionaron 18 estudios que cumplían los criterios de inclusión. La autonomía se abordó de forma limitada, con una participación indirecta del menor a través de sus cuidadores. La beneficencia y la no maleficencia se vieron comprometidas por el uso limitado de analgésicos por temor a efectos adversos, el retraso en la derivación a cuidados paliativos y la persistencia de tratamientos fútiles. El principio de justicia se reflejó en barreras estructurales, en el desigual acceso a opioides y a cuidados especializados, especialmente en contextos con recursos limitados.

Conclusioneslos principios bioéticos están presentes en el abordaje del dolor pediátrico en situación terminal, pero su aplicación es heterogénea. Se destaca la necesidad de mejorar la formación profesional, establecer protocolos clínicos claros y fomentar una comunicación efectiva con las familias.

Pediatric palliative care aims to provide a professional, scientific, and compassionate response to the needs of terminally ill pediatric patients, with pain management being one of its fundamental pillars. This systematic review analyzes the ethical aspects involved in the management of pain in pediatric patients at the end of life, using the core principles of clinical bioethics: autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice as a framework.

Materials and methodsA systematic review was conducted following the guidelines of the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) statement. Original qualitative or quantitative studies published between 2010 and 2024 in English or Spanish were included, provided they addressed pain management in pediatric palliative care from an ethical perspective. The databases consulted were PubMed, Scopus, and Web of Science. Methodological quality was assessed using the Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT).

ResultsA total of 18 studies met the inclusion criteria. Autonomy was addressed in a limited manner, often through indirect participation of the child via their caregivers. The principles of beneficence and non-maleficence were compromised by the underuse of analgesics due to fear of adverse effects, delays in referral to palliative care, and the continuation of futile treatments. The principle of justice was reflected in structural barriers, unequal access to opioids, and limited availability of specialized care, particularly in resource-limited settings.

ConclusionsBioethical principles are present in the management of terminal pediatric pain, but their application remains inconsistent. There is a clear need to enhance professional training, implement standardized clinical protocols, and promote effective communication with families.

En España fallecen cada año entre 900 y 1.500 niños y adolescentes. A pesar de que la mortalidad infantil ha disminuido, la prevalencia de enfermedades incurables y de situaciones de discapacidad ha aumentado. En el primer año de vida, las causas más frecuentes de muerte, y las susceptibles de recibir cuidados paliativos pediátricos (CPP), son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, mientras que, a partir del primer año, las causas más probables de muerte son las neoplasias y las enfermedades neurodegenerativas1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 2002 los CPP como los «cuidados activos totales del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, incluyendo también el apoyo a la familia. Se inician cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y continúan independientemente de si el niño recibe o no tratamiento para la propia enfermedad, sin ser excluyente»2. Los CPP tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, tanto de niños y adolescentes como de sus familias, cuando no existe ningún tratamiento que pueda mejorar sustancialmente la evolución de la enfermedad2. El objetivo de los CPP no es curar, sino cuidar manteniendo el máximo bienestar del paciente3.

La sintomatología del paciente paliativo pediátrico es muy amplia y variada, siendo el dolor el síntoma más común y el que más ansiedad genera, tanto en el niño como en su familia y entorno. Concretamente, se estima que más del 70% de los pacientes en CPP presentan algún grado de malestar moderado o intenso que disminuye su calidad de vida4. El abordaje del sufrimiento físico en niños y adolescentes debe estar siempre orientado a mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta sus necesidades afectivas, familiares y espirituales. En muchas ocasiones, alcanzar el «no dolor» es prácticamente imposible, y se buscará obtener el máximo bienestar posible, al mismo tiempo que se consigue un equilibrio entre el control sintomático del dolor y los efectos adversos derivados de los fármacos utilizados5,6.

En la asistencia paliativa pediátrica, los problemas éticos más frecuentes están relacionados con el proceso de elección al final de la vida. Se trata de un aspecto complejo, ya que, en la mayoría de los casos, los niños no pueden actuar con autonomía y son sus padres o tutores los que ejercen de representantes por sustitución7. En este contexto, el menor se sitúa en el centro de todas las decisiones y el objetivo es optar por la alternativa que aporte mayor beneficio8. Tanto la familia como el profesional sanitario juegan un papel clave en el «empoderamiento» del menor, fomentando su participación en aquellas cuestiones que afectan a su salud. Otro dilema ético relevante en el ámbito de los CPP es el relacionado con la comunicación de malas noticias9. Para abordar estas cuestiones éticas, resulta útil aplicar el marco de los 4 principios de la bioética clínica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que permiten estructurar y fundamentar el análisis moral de las decisiones clínicas relacionadas con el manejo del dolor en la infancia10.

En los últimos años, el paradigma de la atención sanitaria pediátrica ha evolucionado desde un modelo centrado exclusivamente en la protección del menor hacia otro que reconoce progresivamente sus derechos, en función de su madurez y capacidad de comprensión7. Este cambio tiene implicaciones directas en la forma en que se abordan decisiones clínicas sensibles, como el manejo del dolor en la etapa terminal, donde entran en juego numerosos dilemas éticos. En este contexto, se plantea como objetivo de este estudio analizar los aspectos éticos implicados en el manejo del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal, tomando como referencia los principios fundamentales de la bioética clínica.

Material y métodosDiseño de la revisiónSe realizó una revisión sistemática siguiendo las directrices de las guías PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)11 para describir el proceso de búsqueda, inclusión y exclusión de estudios. Se analizó la información disponible de las distintas bases de datos para poder contestar al objetivo propuesto.

Para estructurar la pregunta de investigación, se empleó el modelo PEO (Población, Exposición, Resultado)12. En este estudio, la población corresponde a pacientes pediátricos en situación terminal, así como sus familias y profesionales sanitarios; la exposición hace referencia al manejo del dolor en el contexto de los CPP; y el resultado de interés se centra en los aspectos éticos a través del análisis de los principios fundamentales de la bioética.

Los autores consultaron el registro PROSPERO para verificar la existencia de revisiones similares; sin embargo, el protocolo de esta revisión no fue registrado.

Criterios de elegibilidadCriterios de inclusión: se incluyeron estudios originales, tanto cualitativos como cuantitativos, que abordaron explícitamente aspectos éticos relacionados con el manejo del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal. Se consideraron trabajos centrados en la percepción de familias y profesionales sanitarios, así como estudios que analizaron prácticas clínicas relacionadas con el tratamiento del sufrimiento físico. Se aceptaron artículos publicados, escritos en inglés o en español, y disponibles en acceso abierto o accesibles a través de bibliotecas institucionales. Asimismo, se incluyeron únicamente aquellos estudios que presentaban una calidad metodológica adecuada, determinada mediante la herramienta Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), versión 201813, aplicando los criterios correspondientes según el tipo de diseño.

Criterios de exclusión: se excluyeron estudios que precisaran de un desembolso económico para su acceso, y todos aquellos artículos que no se centraban en el objetivo del estudio.

Estrategia de búsquedaEl periodo de búsqueda estuvo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2024. Las bases de datos utilizadas para recopilar información y dar respuesta al objetivo planteado fueron: Scopus, PubMed y Web of Science.

Para la estrategia de búsqueda, se utilizaron términos MeSH en PubMed y palabras clave libres en Scopus y Web of Science, adaptando la terminología a las características específicas de cada base de datos. Los términos se combinaron mediante operadores booleanos para optimizar la recuperación de estudios relevantes. Entre los términos empleados se incluyen: «pain», «palliative care», «terminal care», «ethics», así como expresiones complementarias como «pediatric end of life», «will children», «role parents» o «decision making». La búsqueda y selección se llevó a cabo por 2 investigadores de forma independiente. Se detalla la estrategia de búsqueda bibliográfica realizada en la tabla 1.

Bases de datos y ecuaciones de búsqueda empleadas

| Base de datos | Descriptores y ecuación de búsqueda |

|---|---|

| Scopus | 1) Therapy pain AND pediatric end of life AND will children2) Therapy pain AND pediatric end of life AND role parents3) Symptom management AND specialized pediatric palliative care4) Therapy pain AND pediatric patient AND end of life AND ethics5) Decision making AND pediatric patient AND end of life AND pain6) Pediatric end of life AND familiy perspective AND ethics7) Pediatric patient AND end of life AND ethical medical |

| Web of Science | 1) Therapy pain AND pediatric end of life AND will children2) Therapy pain AND pediatric end of life AND role parents3) Symptom management AND specialized pediatric palliative care4) Therapy pain AND pediatric patient AND end of life AND ethics5) Decision making AND pediatric patient AND end of life AND pain6) Pediatric end of life AND familiy perspective AND ethics7) Pediatric patient AND end of life AND ethical medical |

| PubMed | 1) «Pediatrics/ethics»[Mesh] AND «Palliative Care»[Mesh]2) «Pediatrics/ethics»[Mesh] AND «Pain management» [Mesh]3) «Pediatrics/ethics»[Mesh] AND «Terminal care» [Mesh] |

La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante la herramienta MMAT13, aplicando los criterios correspondientes según el tipo de diseño. Se consideraron adecuados aquellos estudios que cumplían al menos 3 de los 5 criterios metodológicos y no presentaban deficiencias graves que comprometieran la validez de los resultados.

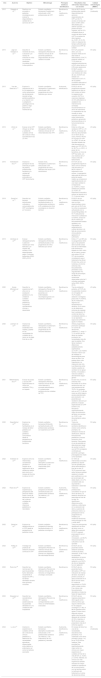

ResultadosEl total de resultados de la búsqueda bibliográfica fue de 244 artículos, de los cuales 18 cumplieron los criterios de inclusión, tal y como se muestra en el diagrama de flujo PRISMA (fig. 1).

En la tabla 2 se resumen las principales características de los artículos incluidos en esta revisión sistemática.

Descripción de los artículos incluidos para la revisión

| Año | Autor/es | Objetivo | Metodología | Principios bioéticos identificados | Resultados más relevantes relacionados con el dolor | Calidad metodológica (MMAT) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | Delgado et al.14 | Realizar una encuesta a pediatras oncológicos para evaluar la disponibilidad y calidad de los servicios de CPP | Estudio cuantitativo transversal.Cuestionario estructurado a 242 profesionales de CPP | Beneficencia, no maleficencia, justicia | Solo el 46,2% de los profesionales reportó disponibilidad de servicios especializados de CPP y el 63,1% acceso al manejo del dolor. El 66% refirió dificultades para obtener opioides. En países de bajos ingresos, solo el 57% consideró eficaz el control del dolor frente al 87% en países de altos ingresos (p < 0,001). El 41,2% indicó no disponer de tiempo suficiente para proporcionar CPP de calidad | 3/5 (moderada) |

| 2015 | Jagt-van Kampen et al.15 | Describir el momento de inicio, la duración y el manejo de síntomas en niños con tumores cerebrales incurables durante la fase paliativa | Estudio cuantitativo retrospectivo.Revisión de historias clínicas de 34 pacientes pediátricos diagnosticados de tumor cerebral incurable | Beneficencia, no maleficencia | El 91,2% presentó dolor, con una duración media de 43 días hasta el fallecimiento. El 64,7% presentó cefalea; el 17,6% dolor en espalda/cuello/piernas, el 2,9% dolor facial y el 2,9% dolor abdominal. El 38,2% recibió morfina parenteral, con una mediana de 4 días de uso; el 23,5% fue sedado con midazolam. El 97,1% de los padres consideró adecuado el tratamiento del dolor | 4/5 (alta) |

| 2015 | Van der Geest et al.16 | Explorar la importancia de la fe y la esperanza como mecanismos de afrontamiento durante la fase paliativa pediátrica y su relación con la adaptación psicológica de los padres a largo plazo tras la muerte del hijo | Estudio cuantitativo retrospectivo.Cuestionario estructurado a 89 progenitores de niños fallecidos por cáncer | Autonomía, beneficencia | El 65,2% de los progenitores expresó esperanza en que su hijo muriera sin dolor. La esperanza de curación (34,7%) o creencias religiosas (21,3%) dificultaron la aceptación de intervenciones centradas exclusivamente en el alivio del sufrimiento. La expectativa de una muerte sin dolor coexistió con dudas sobre tratamientos paliativos, generando tensiones éticas en la toma de decisiones clínicas | 4/5 (alta) |

| 2016 | Ullrich et al.17 | Evaluar si los CPP influyen en el tipo y calidad de cuidados al final de la vida en niños que fallecieron tras un TPH | Estudio cuantitativo retrospectivo.Revisión de historias clínicas de 147 niños fallecidos tras TPH | Beneficencia, no maleficencia, justicia | Entre los niños que recibieron CPP (n = 37; 25,2%), el manejo del dolor fue documentado en el 78,4% de los casos, frente al 44,0% en el grupo sin CPP (p < 0,001). El uso de opioides también fue más frecuente en el grupo con CPP (97,3% vs. 66,7%, p < 0,001). A pesar de los beneficios, el inicio de CPP fue tardío, con una mediana de 0,7 meses antes del fallecimiento | 4/5 (alta) |

| 2016 | Vollenbroich et al.18 | Analizar la percepción de los síntomas por parte de padres y profesionales sanitarios y la calidad del tratamiento sintomático en CPP domiciliarios | Estudio mixto, retrospectivo.Cuestionario estructurado a 38 progenitores de niños fallecidos tras recibir CPP domiciliarios | Beneficencia, no maleficencia | El 57,9% de los progenitores reportó el dolor como el síntoma más frecuente y el 84,6% valoró el tratamiento como exitoso. La percepción adecuada del dolor por parte del equipo médico se correlacionó significativamente con una mejor calidad en el tratamiento (p < 0,0001) y mayor satisfacción parental (p = 0,037). El tratamiento sintomático exitoso se reportó en el 71,1% de los casos | 4/5 (alta) |

| 2018 | Esmaili et al.19 | Describir las barreras estructurales, culturales y comunicativos de CPP oncológicos en Tanzania | Estudio cualitativo prospectivo.Entrevista semiestructurada a 14 profesionales sanitarios y a 20 cuidadores de niños oncológicos en situación terminal | Beneficencia, no maleficencia, justicia | El 65,0% de los cuidadores informó que sus hijos experimentaron dolor, pero solo el 20,0% de los niños lo expresaron activamente con la escala Wong-Baker. El 57,1% del personal mencionó la utilidad de la morfina, aunque el 50,0% indicó que frecuentemente estaba agotada o era inaccesible. La estigmatización cultural del dolor y la falta de comunicación clínica efectiva agravaron el sufrimiento | 4/5 (alta) |

| 2019 | Zernikow et al.20 | Evaluar retrospectivamente la atención recibida por niños fallecidos y el impacto del acceso a CPP especializados según 3 cohortes temporales (2000, 2005 y 2010) | Estudio cuantitativo, retrospectivo.Entrevista semiestructurada a 124 progenitores de niños fallecidos por cáncer | Beneficencia, no maleficencia | Entre el 71 y el 85% de los progenitores refirió que su hijo presentó dolor durante la fase final de la enfermedad. Este síntoma fue tratado en el 95–100% de los casos, aunque solo entre el 53 y el 57% de los padres consideraron que el tratamiento fue eficaz. El dolor fue, junto con la disnea, uno de los síntomas más frecuentemente percibidos como angustiantesa.aEl rango de porcentajes se debe a las variaciones observadas entre las 3 cohortes analizadas (años 2000, 2005 y 2010) | 5/5 (alta) |

| 2020 | Araújo Affonseca et al.21 | Describir la experiencia de 5 años con la extubación paliativa en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, incluyendo características clínicas y desenlaces | Estudio cuantitativo, retrospectivo.Revisión de historias clínicas de 19 pacientes con enfermedades neurológicas graves con extubación paliativa | Beneficencia, no maleficencia | Tras la extubación paliativa, el 57,9% de los pacientes murieron en el hospital. El 73,7% recibió sedación o analgesia previa (42,1% morfina, 26,3% midazolam, algunos con escopolamina o atropina). En 8 casos no se observaron síntomas de malestar tras la extubación. El control del dolor fue considerado efectivo, y no se reportaron signos de sufrimiento agudo no tratado | 4/5 (alta) |

| 2020 | Leemann et al.22 | Analizar las diferencias existentes entre madres y padres en las necesidades de cuidados de un menor en la etapa final de su vida | Estudio cuantitativo, retrospectivo.Cuestionario estructurado a 156 progenitores de 78 menores fallecidos | Beneficencia, no maleficencia | Ambos progenitores priorizaron participar en la toma de decisiones (mediana = 7, rango: 1–7). En el 82% de los ítems las madres puntuaron las necesidades más alto que los padres. Dos ítems mostraron diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,001). Las madres valoraron más el uso de medidas no farmacológicas para aliviar el dolor. Los padres dieron más importancia a la interacción del niño. Las diferencias entre madres y padres se centraron en el apoyo familiar, vinculadas a roles de cuidado y afrontamiento según género | 4/5 (alta) |

| 2021 | Mekelenkamp et al.23 | Evaluar el acceso y uso de CPP especializados en niños que recibieron TPH y su impacto | Estudio cuantitativo retrospectivo.Revisión historias clínicas de 233 niños fallecidos y encuesta estructurada a 41 profesionales sanitarios de las unidades de TPH | Beneficencia, no maleficencia, justicia | El dolor fue uno de los síntomas más frecuentes en la última semana de vida, con una prevalencia del 79,0%. Sin embargo, solo en el 57,1% de los casos se utilizó alguna escala estandarizada para evaluarlo. Los pacientes que recibieron atención por parte de un equipo especializado en CPP tuvieron una frecuencia significativamente mayor de evaluación del dolor con escalas (p < 0,001) y de documentación sobre su alivio | 5/5 (alta) |

| 2022 | Greenfield et al.24 | Explorar las barreras y facilitadores en el manejo del dolor pediátrico en cuidados paliativos comunitarios desde la perspectiva de profesionales sanitarios | Estudio cualitativo transversal.Entrevista semiestructurada a 29 profesionales sanitarios con experiencia en CPP | Beneficencia, no maleficencia | Todos los profesionales sanitarios identificaron el dolor como síntoma prioritario. Se señalaron errores de dosificación, falta de formulaciones pediátricas y escasa formación como barreras. Preocupaba el uso de opioides en altas dosis por riesgo de acortar la vida. El uso de PCA (analgesia controlada por paciente) y jeringas precargadas fue citado como facilitador | 5/5 (alta) |

| 2022 | Andersen et al.25 | Explorar cómo los intensivistas canadienses perciben el impacto de la legalización de la asistencia médica para morir en el manejo del final de la vida en la UCI | Estudio cuantitativo prospectivo descriptivo.Cuestionario estructurado a 150 intensivistas (50% pediátricos) | No maleficencia | El 100% de intensivistas (incluidos pediátricos) reportó uso de opioides para aliviar dolor/disnea al final de la vida. El 33,3% reconoció que estos fármacos pueden acelerar la muerte, pero justificaron su uso por el principio del doble efecto. Un 2,7% consideró este uso equivalente a eutanasia o asesinato | 4/5 (alta) |

| 2022 | Rubić et al.26 | Explorar las experiencias y perspectivas del personal médico sobre la toma de decisiones al final de la vida en unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales | Estudio cualitativo prospectivo.Entrevista semiestructurada a 41 profesionales sanitarios (20 médicos y 21 enfermeros) | Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia | Todos los profesionales coincidieron en que el alivio del dolor y la sedación terminal son esenciales al final de la vida. Se identificaron diferencias entre médicos y enfermeras en la valoración del dolor y ausencia de protocolos claros. La participación de los progenitores es limitada y se evidencian tensiones entre prolongar la vida y evitar daño | 4/5 (alta) |

| 2022 | Zahedi et al.27 | Explorar los desafíos éticos en el CPP desde la perspectiva de pediatras iraníes | Estudio cualitativo prospectivo.Entrevista semiestructurada a 15 pediatras oncológicos | Beneficencia, no maleficencia, justicia | Todos los participantes identificaron el alivio del dolor como un deber ético esencial. El 93,3% expresó preocupación por el sufrimiento innecesario, y el 80,0% mencionó barreras culturales al uso de opioides | 4/5 (alta) |

| 2023 | Ridley et al.28 | Investigar las prácticas de sedación profunda continua en CPP | Estudio cuantitativo retrospectivo.Revisión de historias clínicas de 6 adolescentes/adultos jóvenes con diagnóstico de enfermedad terminal | Beneficencia, no maleficencia justicia | El 50,0% de los pacientes solicitó sedación profunda continua por dolor refractario. El 66,7% de los pacientes despertaron al menos una vez durante la sedación, y en 50,0% de ellos el despertar fue con agitación | 4/5 (alta) |

| 2023 | Root et al.29 | Describir las razones por las que los pacientes fueron derivados inicialmente al equipo de CPP y los temas abordados durante esas primeras consultas | Estudio cuantitativo retrospectivo.Revisión de historias clínicas de 56 menores con diagnóstico oncológico avanzado | Beneficencia | El 55,4% de los pacientes fueron derivados a CPP con indicación de manejo del dolor. Durante la primera consulta, el dolor se discutió en el 85,6% de los casos. En visitas de seguimiento, el 78,6% volvió a tratar el dolor. Fue el tema más frecuentemente abordado en todas las fases del seguimiento | 5/5 (alta) |

| 2023 | Stoesslein et al.30 | Describir las características clínicas y asistenciales de los pacientes atendidos en una unidad de CPP hospitalaria | Estudio cuantitativo, retrospectivo.Revisión de 487 ingresos correspondientes a 201 niños con enfermedades avanzadas | Beneficencia, no maleficencia | El 54,0% de los ingresos presentaron dolor agudo como síntoma clínico que requirió intervención. En el subgrupo oncológico (n = 36), el 88,9% presentó dolor agudo. El dolor fue el segundo síntoma agudo más frecuente, después de la disnea (61,0%). Además, el 58,3% de los casos presentaron más de 2 síntomas agudos | 5/5 (alta) |

| 2024 | Lu et al.31 | Analizar la experiencia en cuidados al final de la vida de los clínicos pediátricos y determinar las necesidades educativas diferenciadas entre médicos y enfermeros, así como los factores asociados | Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo.Cuestionario estructurado a 187 profesionales sanitarios (52 médicos y 135 enfermeros) de UCI pediátrica y neonatal | Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia | El manejo del dolor fue una de las necesidades educativas más prioritarias. Fue clasificado como tema prioritario (rango 1–4) por el 75,0% de los médicos. Esta prioridad fue significativamente mayor entre los clínicos con mayor experiencia en cuidados al final de la vida (87,0% vs. 72,6%; p = 0,018). Además, los clínicos con más experiencia también valoraron en mayor medida la importancia de la comunicación con las familias sobre la ineficacia del tratamiento y la toma de decisiones éticas | 3/5 (moderada) |

CPP: Cuidados paliativos pediátricos; TPH: trasplante hematopoyético; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

a En los resultados no se indica un porcentaje, sino un rango de porcentajes de las cohortes incluidas en el trabajo.

Se analizaron los aspectos éticos del abordaje del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal, conforme a los principios fundamentales de la bioética:

AutonomíaTres estudios examinaron de forma explícita dilemas relacionados con la autonomía en el manejo del dolor. En todos ellos se describieron dificultades en la toma de decisiones compartidas entre profesionales y familias, especialmente cuando existen discrepancias en valores, creencias o expectativas sobre el curso clínico16,26,31.

Van der Geest et al.16 mostraron cómo ciertas creencias familiares pudieron llevar a los padres a rechazar intervenciones dirigidas específicamente al alivio del dolor. Rubić et al.26 documentaron conflictos éticos derivados de la resistencia de algunos cuidadores a suspender tratamientos que prolongaban el sufrimiento del menor, incluso en situaciones clínicas con pronóstico irreversible. Lu et al.31 señalaron que la falta de formación del personal sanitario en comunicación clínica complica la toma de decisiones compartidas en situaciones complejas.

La autonomía del propio paciente pediátrico no fue abordada como eje principal en los estudios. En el trabajo de Esmaili et al.19, la percepción del dolor por parte del menor se recogió indirectamente a través del testimonio de cuidadores y profesionales, sin que participaran directamente en la toma de decisiones clínicas. Ridley et al.28 señalaron que el sufrimiento expresado por el menor fue uno de los motivos para indicar la sedación profunda continua. Sin embargo, no se exploró su participación en la decisión ni se valoró su capacidad para comprender la situación, por lo que la autonomía no se abordó como un aspecto central.

Beneficencia y no maleficenciaTodos los estudios incluidos abordaron, de forma explícita, cuestiones éticas relacionadas con los principios de beneficencia y no maleficencia en el manejo del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal.

La percepción de los familiares sobre la efectividad del control del dolor fue evaluada en varios estudios, mostrando resultados muy heterogéneos. Mientras que, en algunos trabajos se reportaron niveles elevados de satisfacción, con valoraciones próximas al 97%15,18, en otros, las cifras fueron más moderadas, en torno al 50%14,20.

Varios estudios destacaron la preocupación de los profesionales ante el uso de sedación profunda o dosis elevadas de analgésicos en fases terminales, por el riesgo de acortar la vida o generar efectos adversos24,25,28. Estas decisiones generaron conflictos entre el alivio del dolor y el temor a infligir daño. En los estudios de Ullrich et al.17 y Mekelenkamp et al.23, el inicio tardío de CPP impidió el abordaje adecuado del dolor, especialmente en pacientes con sufrimiento intenso, evidenciando una omisión en la obligación de actuar con beneficencia.

Otros estudios14,19,31 señalaron que las barreras normativas, culturales o formativas para el uso adecuado de analgésicos comprometieron la capacidad del equipo para aliviar el sufrimiento, lo que puede derivar en una vulneración simultánea de ambos principios. Asimismo, se identificaron casos en los que la persistencia de tratamientos con escaso beneficio clínico incrementó el sufrimiento del paciente, en contradicción con el principio de no maleficencia26.

Zernikow et al.20 y Stoesslein et al.30 describieron escenarios clínicos en los que las intervenciones paliativas convivieron con medidas terapéuticas, sin una clara delimitación de objetivos, lo que planteó dudas éticas sobre la proporcionalidad y adecuación del manejo del dolor.

JusticiaOcho estudios abordaron conflictos éticos relacionados con el principio de justicia, especialmente en lo referido a desigualdades en el acceso a tratamientos analgésicos, CPP especializados y condiciones asistenciales equitativas14,17,19,23,26–28,31.

Delgado et al.14, Esmaili et al.19 y Rubić et al.26 describieron barreras estructurales e institucionales que dificultaron el acceso a intervenciones analgésicas adecuadas, comprometiendo la equidad en el manejo del dolor. El estudio de Esmaili et al.19, realizado en Tanzania, señaló, además, limitaciones propias de contextos con menos recursos, como la escasa disponibilidad de opioides y las barreras culturales.

Ullrich et al.17 y Mekelenkamp et al.23 mostraron que la derivación tardía a CPP impide un manejo adecuado del dolor, lo que genera desigualdad en la calidad asistencial. Lu et al.31 identificaron carencias formativas entre profesionales sanitarios, que dificultaron la equidad en la atención al dolor. Zahedi et al.27 describieron tensiones entre el respeto cultural y la obligación de proporcionar analgesia eficaz.

Finalmente, el estudio de Ridley et al.28 planteó cómo las características del entorno asistencial pudieron influir en el acceso efectivo al tratamiento del dolor en la fase terminal.

DiscusiónLos resultados de esta revisión sistemática muestran cómo se abordan los principios fundamentales de la bioética clínica en el manejo del dolor de pacientes pediátricos en situación terminal. En los estudios analizados, estos principios se aplican con distinta intensidad y enfoque, en función del contexto clínico, cultural y organizativo.

El principio de autonomía aparece mayoritariamente vinculado a la toma de decisiones compartidas entre los profesionales sanitarios y las familias. A pesar de que se ha insistido en la necesidad de fomentar la participación del menor en este proceso, adaptando el grado de implicación a su nivel de desarrollo y capacidad de comprensión32,33, en los estudios analizados, dicha participación se produce de forma indirecta, mediada por cuidadores y progenitores16,26,31. Asimismo, también se identificaron barreras culturales y de comunicación que dificultan la toma de decisiones compartidas, las cuales han sido ampliamente documentadas en la literatura científica34,35.

Los principios de beneficencia y no maleficencia se manifiestan principalmente en la tensión entre el deber de aliviar el sufrimiento y el temor a provocar efectos adversos o acelerar el proceso de muerte. Esta dualidad ética es especialmente relevante en el manejo del dolor de menores en situación terminal, donde la administración de analgésicos potentes, como los opioides, puede generar preocupación por el riesgo de depresión respiratoria o sedación excesiva36,37.

En varios estudios incluidos en esta revisión, se evidencian situaciones en las que la falta de formación específica en CPP y la ausencia de protocolos claros conducen a una administración subóptima del tratamiento del dolor, comprometiendo así el principio de beneficencia14,19,31. Estas carencias han sido señaladas también en la literatura, donde se indica que una de las principales barreras para el control eficaz del dolor es la formación insuficiente de los profesionales38. Estos autores subrayan que la falta de capacitación se asocia frecuentemente con inseguridad para abordar conversaciones complejas y dificultades en la identificación de síntomas refractarios.

Por otro lado, el principio de no maleficencia puede verse comprometido en situaciones en las que se mantienen tratamientos con escaso beneficio clínico, contribuyendo al sufrimiento del paciente. Aunque no es un hallazgo central en todos los estudios incluidos, algunos trabajos26 describen la dificultad para limitar intervenciones médicas prolongadas por la negativa de los cuidadores. Este tipo de decisiones clínicas ha sido ampliamente problematizado en la literatura, donde se advierte del riesgo de obstinación terapéutica en contextos de alta incertidumbre o presión emocional39,40.

El principio de justicia se manifiesta, principalmente, en la identificación de barreras estructurales que dificultan el acceso equitativo a tratamientos analgésicos y CPP especializados. Algunos autores19,27 señalan cómo la escasez de opioides y determinados condicionantes culturales comprometen el acceso a una atención adecuada, particularmente en contextos con recursos limitados. Este tipo de desigualdades ha sido ampliamente documentado en la literatura reciente, que advierte sobre la inequidad en el acceso a CPP en función de la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico o la disponibilidad de recursos asistenciales41,42.

Este trabajo presenta una serie de limitaciones. En primer lugar, la reducida disponibilidad de publicaciones relacionadas con los cuidados paliativos en la población infantil, lo que dificulta la búsqueda de resultados para contestar a los objetivos planteados. Además, el tamaño muestral de los estudios considerados, salvo en los que se tienen en cuenta la percepción del profesional sanitario, es generalmente reducido. Por último, el amplio período de elegibilidad de los estudios incluidos puede introducir variabilidad en los resultados obtenidos, debido a los cambios producidos en los CPP a lo largo de los años.

Entre las fortalezas, destaca el uso del modelo PEO12, que permitió definir con claridad la pregunta de investigación y orientar de forma estructurada el proceso de revisión. Se ha abordado un tema clínico y éticamente complejo desde una perspectiva estructurada, analizando de forma ordenada los principios de la bioética. Además, la inclusión de estudios cuantitativos y cualitativos ha enriquecido la interpretación de los resultados, al combinar datos objetivos con las experiencias y percepciones de pacientes, familias y profesionales. En este sentido, aunque algunos estudios cualitativos presentan tamaños muestrales reducidos, esto no representa una limitación metodológica importante, ya que este tipo de diseños suelen aportar información suficiente con un número limitado de participantes.

En conclusión, los principios fundamentales de la bioética están presentes en el manejo del dolor en pacientes pediátricos en situación terminal, aunque con diferente grado de desarrollo y aplicación. La toma de decisiones compartidas con las familias constituye un eje ético central, mientras que la participación directa del menor fue escasa o inexistente. Se evidencian tensiones frecuentes entre la obligación de aliviar el sufrimiento y el temor a provocar efectos adversos con el uso de opioides o sedación profunda. Por otro lado, persisten barreras estructurales, formativas y organizativas que comprometen la equidad en el acceso a CPP. Todo ello subraya la necesidad de mejorar la formación específica en CPP, establecer protocolos claros de actuación y fomentar entornos clínicos que faciliten la comunicación con las familias y, cuando sea posible, con los propios pacientes. Incorporar una perspectiva ética estructurada es clave para guiar decisiones clínicas complejas y garantizar una atención centrada en el mejor interés del menor.

Aportación a la literaturaEsta revisión sistemática aporta una visión actualizada sobre los dilemas éticos en el tratamiento del dolor en CPP desde el enfoque de los principios de la bioética clínica. Al integrar la evidencia disponible y considerar tanto la percepción de profesionales como de familias, el trabajo identifica barreras clave que limitan una atención ética y adecuada.

FinanciaciónLas autoras declaran que no se ha recibido financiación para la realización de este trabajo.

AutoríaLas dos autoras han contribuido sustancialmente a la concepción y diseño del estudio, al análisis e interpretación de los datos y a la redacción del artículo, y todos ellos han leído y aprobado esta versión del manuscrito. En concreto, Cristina Casanova Martínez: diseño del estudio, recogida de los datos, interpretación de los resultados y redacción del artículo. Mónica Gayoso Rey: interpretación de los resultados, redacción y revisión del artículo.

Conflicto de interesesLas autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de contribución de autoría CRediTCristina Casanova-Martínez: Writing – original draft, Validation, Methodology, Investigation, Data curation, Conceptualization. Mónica Gayoso-Rey: Writing – original draft, Validation, Methodology, Formal analysis.