Sr. Director:

El carcinoma hepatocelular (CHC) es, en la actualidad, una enfermedad con una prevalencia alta (es la tercera causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo)1, y por el momento tiene un mal pronóstico. La resección quirúrgica o el trasplante son 2 alternativas potencialmente curativas2. Cuando éstas no son posibles, hay otras opciones, como la alcoholización percutánea, la ablación por radiofrecuencia o la quimioembolización transarterial, las cuales han mostrado ser útiles en la reducción del tumor. Actualmente, no hay un tratamiento sistémico efectivo con un claro aumento de la supervivencia3.

El sorafenib, un inhibidor multicinasa con propiedades antiproliferativas y antiangiogénicas, parece tener un papel prometedor en el tratamiento del CHC avanzado, por haber demostrado una mejora en la supervivencia global de los pacientes con esta enfermedad4,5. A pesar de su efectividad terapéutica, su patrón de efectos adversos puede conducir a la disminución o la suspensión del fármaco6.

Se presenta un caso de un paciente que desarrolla toxicidad dermatológica grave debida al tratamiento con sorafenib, que deriva finalmente en la retirada del tratamiento.

Descripción del casoVarón de 74 años, sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, no bebedor desde hace años, fumador de 8 cigarrillos/día, con virus de la hepatitis C positivo, diagnosticado de hepatocarcinoma avanzado con trombosis portal parcial y vena mesentérica inferior, cirrosis estadio A de Child-Plough. El paciente no tiene opciones de cirugía, quimioembolización por la trombosis portal o alcoholización, a causa del elevado tamaño del tumor y no tiene indicación de trasplante. Dadas las opciones del paciente, se decide realizar tratamiento con sorafenib a dosis estándar de 400 mg/12 h por vía oral. Ocho días después de iniciar el tratamiento con sorafenib, acude a urgencias por presentar dolor en la zona dorso-lumbar de 5 días de evolución, que se irradia por toda la columna, tanto en reposo, como en movimiento, y que el paciente asocia con la toma del fármaco. En la radiografía de columna se observa una osteoporosis importante sin otros signos anormales. En esta situación, se decide reducir la dosis de sorafenib a 400 mg/24 h y se inicia tratamiento con paracetamol para controlar el dolor. Seis días después, acude a consulta con mucho eritema, dolor y zonas de necrosis superficial en manos y en planta del pie derecho que impide la deambulación, y pápulas eritematosas y pruriginosas por todo el cuerpo, por lo que se le diagnostica de síndrome de mano-pie grave (grado 3). En ese momento, se suspende sorafenib y se inician cuidados de manos y pies. Tres días después, en la exploración física se observa mejora en las lesiones de manos y pies, pero presenta edema parpebral y empeoramiento del exantema cutáneo. El paciente refiere tener picos febriles de 38-39 °C. Aunque se sospecha una reacción adversa al medicamento, se solicita una analítica que permite descartar glomerulonefritis o síndrome nefrótico. La función hepática está conservada. Se pauta dexclorfeniramina y paracetamol para controlar los síntomas. Seis días después de la suspensión de sorafenib, se inicia tratamiento con levofloxacino oral por persistencia de picos febriles de 37-38 °C y se aconseja al paciente una buena hidratación de manos y pies. Ocho días después de la retirada del fármaco, el paciente presenta resolución completa de las lesiones de manos y pies y remisión casi completa del edema facial.

DiscusiónSe han descrito varias reacciones adversas al sorafenib, entre ellas las que presenta el paciente, como dolor (10 %) y dermatológicas6-8 (21-40 %): dermatitis seborreica, prurito, eritema, estomatitis, hemorragia sublingual, alopecia, decoloración de la piel y síndrome mano-pie. Aunque estas reacciones no parecen afectar de forma directa la supervivencia, sí afectan a la calidad de vida del paciente y, a veces, conllevan una disminución de dosis, o incluso la suspensión del tratamiento, con lo que así queda afectada su eficacia. En el caso que describimos, el paciente presenta un síndrome mano-pie grave que obliga a disminuir la dosis y, en último término, a suspender el tratamiento. El síndrome mano-pie (eritrodistesia palmoplantar) es un efecto secundario asociado al tratamiento de varios fármacos citotóxicos; según su gravedad, se puede dividir en 3 estados, pasando desde el grado 1 (cambios mínimos de la piel) al 3 (el más grave) en el que la dermatitis ulcerativa, el dolor y los cambios dermatológicos pueden afectar las actividades diarias del paciente. En la actualidad, no se conoce el mecanismo exacto mediante el cual se produce este síndrome, si bien algunos estudios apuntan a una respuesta inmunomoduladora del fármaco o a un efecto tóxico directo en los queratinocitos basales.

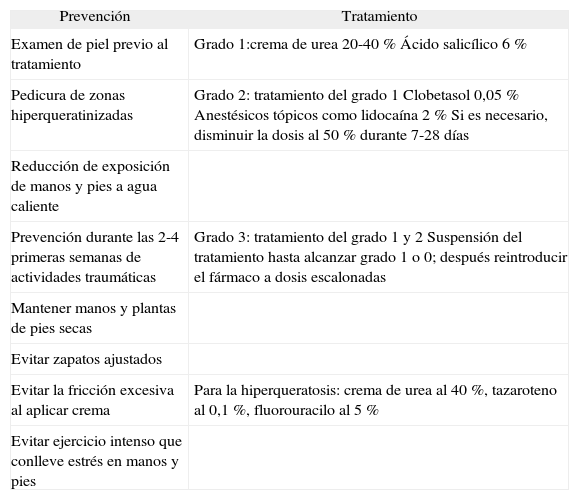

En nuestro caso, no se llevaron a cabo algunas de las medidas preventivas ni de tratamiento descritas por Lacouture et al6 (tabla 1), ya que en el tratamiento de los síntomas no se empleó ninguna crema específica, aunque se aconsejó al paciente una buena hidratación de la piel; sí se suspendió el sorafenib hasta la remisión de los síntomas, de acuerdo con las recomendaciones para el tratamiento del grado 3.

Medidas para la prevención y tratamiento del síndrome mano-pie

| Prevención | Tratamiento |

| Examen de piel previo al tratamiento | Grado 1:crema de urea 20-40 % Ácido salicílico 6 % |

| Pedicura de zonas hiperqueratinizadas | Grado 2: tratamiento del grado 1 Clobetasol 0,05 % Anestésicos tópicos como lidocaína 2 % Si es necesario, disminuir la dosis al 50 % durante 7-28 días |

| Reducción de exposición de manos y pies a agua caliente | |

| Prevención durante las 2-4 primeras semanas de actividades traumáticas | Grado 3: tratamiento del grado 1 y 2 Suspensión del tratamiento hasta alcanzar grado 1 o 0; después reintroducir el fármaco a dosis escalonadas |

| Mantener manos y plantas de pies secas | |

| Evitar zapatos ajustados | |

| Evitar la fricción excesiva al aplicar crema | Para la hiperqueratosis: crema de urea al 40 %, tazaroteno al 0,1 %, fluorouracilo al 5 % |

| Evitar ejercicio intenso que conlleve estrés en manos y pies |

Tomada de Lacouture et al6.

Aunque se han descrito de forma amplia los efectos adversos del sorafenib, en la práctica clínica es posible que no se ponga especial atención en la prevención de éstos. Posiblemente, una detección temprana de los síntomas, una buena información al paciente y una comunicación fluida con el personal sanitario, para detectar de forma temprana y tratar las reacciones adversas, pueden contribuir a disminuir la posibilidad de suspender el tratamiento, y así dar una oportunidad a la eficacia terapéutica del sorafenib en el incremento de la supervivencia del paciente.