Sra. Directora:

La calcifilaxis es una patología descrita en pacientes con enfermedad renal avanzada y trasplantados renales. Se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas dolorosas debido a la calcificación de arterias dermoepidérmicas. También se ha descrito en pacientes sin enfermedad renal. Se estima una prevalencia del 1-4%1.

Su etiopatogenia es mal conocida. Alteraciones del metabolismo mineral (fósforo y aluminio séricos elevados, hipocalcemia, hiperparatiroidismo y deficiencia de vitamina D), comorbilidades (diabetes mellitus, obesidad, enfermedades autoinmunes, coagulopatías, hepatitis alcohólica y malnutrición proteica) o tratamientos farmacológicos (suplementos de calcio, quelantes de fosfato, vitamina D, anticoagulantes orales, corticoides y suplementos de hierro) se han identificado como factores de riesgo1. El tratamiento se basa en la cura de las úlceras, analgesia, control del metabolismo mineral, tiosulfato sódico intravenoso y control de los factores de riesgo1.

Describimos un caso de calcifilaxis asociada a acenocumarol en un paciente sin enfermedad renal.

Varón de 80 años, con antecedentes de dislipemia, reflujo gastroesofá-gico, adenoma de colon libre de enfermedad y sin tratamiento, hipertensión arterial tratada con lisinopril/hidroclorotiazida, 20 mg/12,5 mg cada 24 h e hiperuricemia controlada con alopurinol, 100 mg cada 24 h. Sin enfermedad renal.

Tras episodio de trombosis venosa profunda secundaria a intervención quirúrgica, inició tratamiento con heparina de bajo peso molecular, que posteriormente se cambió a acenocumarol.

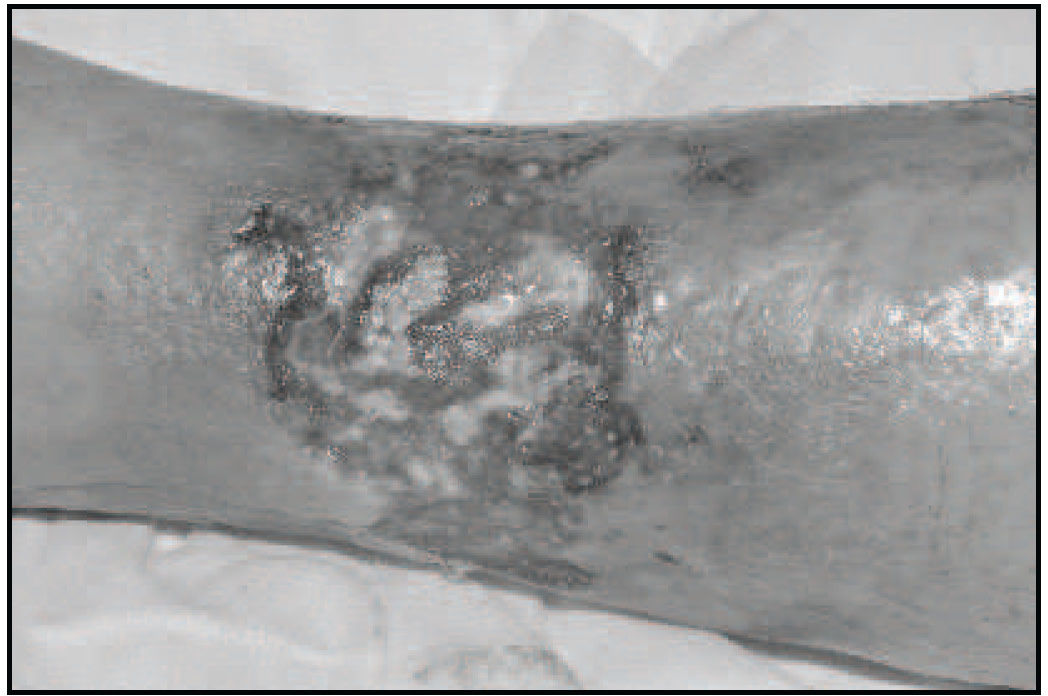

Tres meses después del inicio con acenocumarol el paciente desarrolló ulceración en la región poplítea (Figura 1).

La biopsia epitelial determinó el diagnóstico de calcifilaxis. Ante la sospecha de etiología medicamentosa por acenocumarol, se cambió a heparina de bajo peso molecular, suspendida posteriormente por no presentar riesgo de tromboembolismo. Se trató con tiosulfato sódico al 20%, 15 g intravenoso 3 días por semana. Las úlceras se resolvieron tras seis meses de tratamiento. Tanto al diagnóstico como al final del tratamiento los parámetros analíticos y el estado nutricional fueron óptimos. El paciente no desarrolló ningún efecto adverso ni desequilibrio metabólico secundario al tratamiento con tiosulfato sódico. Tras la finalización del tratamiento no recidivaron las úlceras.

Al aplicar el algoritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia2 se estimó una relación de causalidad probable entre el acenocumarol y la calcifilaxis.

La bibliografía revisada incluyó series de casos asociados a tratamiento con warfarina3-4. Igualmente que en nuestro paciente, los valores de creatinina sérica, calcio, fósforo y hormona paratiroidea fueron normales. El tiosulfato sódico fue la opción terapéutica utilizada en la calcifilaxis, tanto en la asociada con warfarina como en la asociada a insuficiencia renal. La patogénesis no es bien conocida. Se sugiere que la warfarina podría promover la calcificación vascular mediante la inhibición de proteínas dependientes de la vitamina K5.

En conclusión, nuestro caso es importante por varias razones. La primera porque se trata de un raro caso de calcifilaxis por acenocumarol. La segunda porque al tratarse de una patología grave y al ser el acenocumarol un tratamiento prevalente, se debe mantener un alto grado de sospecha de calcifilaxis no urémica ante lesiones cutáneas en pacientes sin enfermedad renal y sin otros factores de riesgo. Y tercero por el éxito en la resolución tras la retirada del acenocumarol y el posterior tratamiento con tiosulfato sódico.

Declaración de autoríaDeclaro que el autor responsable ha realizado la escritura del artículo. El resto de autores han contribuido tanto en la recogida de datos como en la escritura del artículo y su posterior revisión y aprobación final.

FinanciaciónSin financiación.

Conflicto de interesesSin conflicto de intereses.